央视热播背后的凉山非遗魅力

11月15日,大型文化节目《非遗里的中国》四川·凉山篇登上央视总台综合频道,国家级媒体的镜头为全国观众推开了一扇感知凉山非遗魅力的窗。

但凉山非遗的惊艳,远不止于荧屏方寸,这片孕育着20项国家级138项省级、356项州级非遗的土地上,古老技艺正以贴近生活的坚守、顺应时代的创新,在更广阔的舞台悄然绽放。

凉山非遗的根深扎山水、流淌血脉,14个世居民族将对自然的敬畏,生活的热爱,融入日常的一针一线、一器一物、一歌一舞。

摩梭甲搓舞以“为美好起舞”的姿态,用灵动舞步记录耕耘收获、传递转山转海的信仰,更成为游客与当地人共赴的文化之约。

彝族漆器以黑红黄三色为魂,匠人无需底稿便随手勾勒羊角纹、日月纹,让碗碟酒具成为承载祝福的传世器物。

会理绿釉陶瓷采本地白泥为坯、天然孔雀石为釉,经1260℃窑火淬炼,幻化出宝石般的温润青绿,叩之清脆如金属,如今已化作文创伴手礼走进千家万户。

彝族服饰更是“行走的符号”,从羊绒捻线到银饰锻打,一套衣裳耗去数月乃至数年光阴,每一件成品都是制作者心血的结晶,也成为婚嫁、节庆等重要场合不可或缺的盛装。

这些非遗从不是博物馆里的静态展品,而是柴米油盐的日常陪伴、节庆欢腾的情感共鸣,在平凡日子里生生不息延续着文化血脉。

时代浪潮中,凉山非遗更以温柔智慧,在传承中创新,守护中生长。

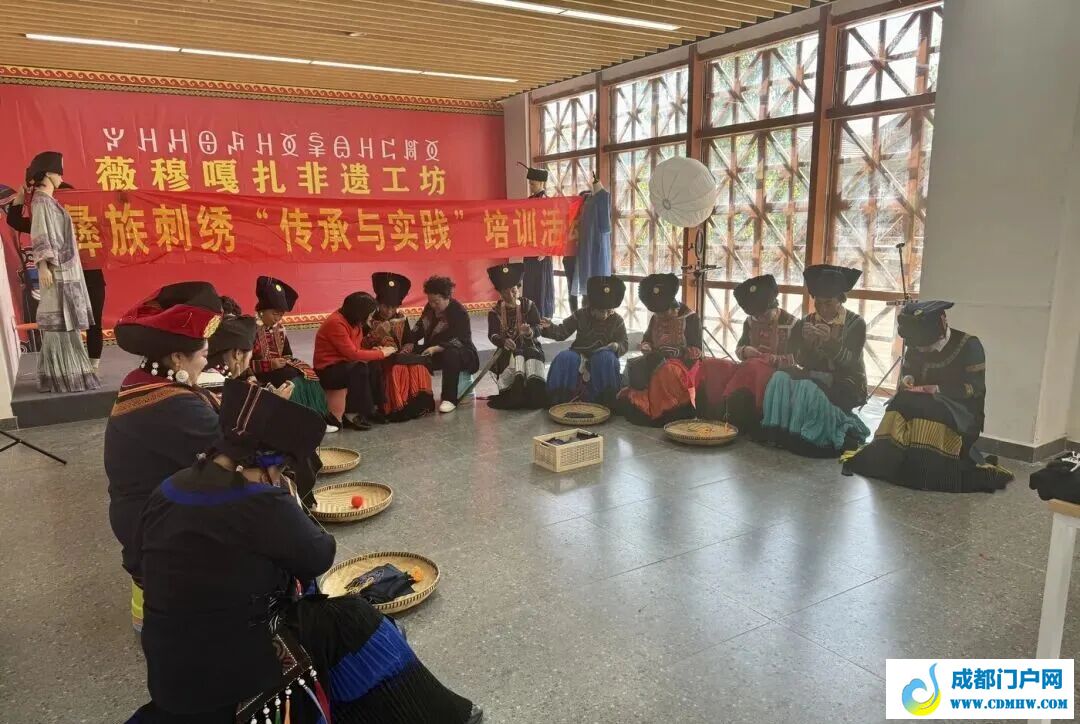

它懂传承人的坚守不易,以非遗工坊为载体、以技能培训为桥梁,昭觉县薇穆嘎扎非遗扶贫工坊里,绣娘们凭借所学技艺居家接单,将指尖针线化作“指尖经济”。

越西县普雄镇呷古村的绣娘们围坐成圈,一针一线绣出乡村振兴的希望。

泸沽湖畔的“非遗人家”中,喇建瑛姐妹传承摩梭人药茶制作与服饰技艺,让非遗成为支撑家庭的生计依托。

它更懂现代生活的多元需求,让传承人携手设计师提炼传统元素。

彝族漆器髹饰技艺,更是把民族美学拉满。传承人吉伍五呷手持漆刷在木胎上细细描绘,朱砂红、乌黑、明黄三色在他笔下交融。

曲木史伍以“彝三彩”美学重构漆器形态,让古老工艺融入现代家居。

西昌“彝人造物”、越西“衣迪阿诺”品牌携民族手作亮相文博会,“阿牛阿呷&布拖蓝”融合彝族美学与低碳理念,让大山服饰惊艳西部高级定制周,彻底打破非遗的呆板印象。

这份生长从非孤军奋战,而是“众人拾柴”的温暖奔赴。凉山以政策托举、社会参与、跨界携手激活非遗生命力。

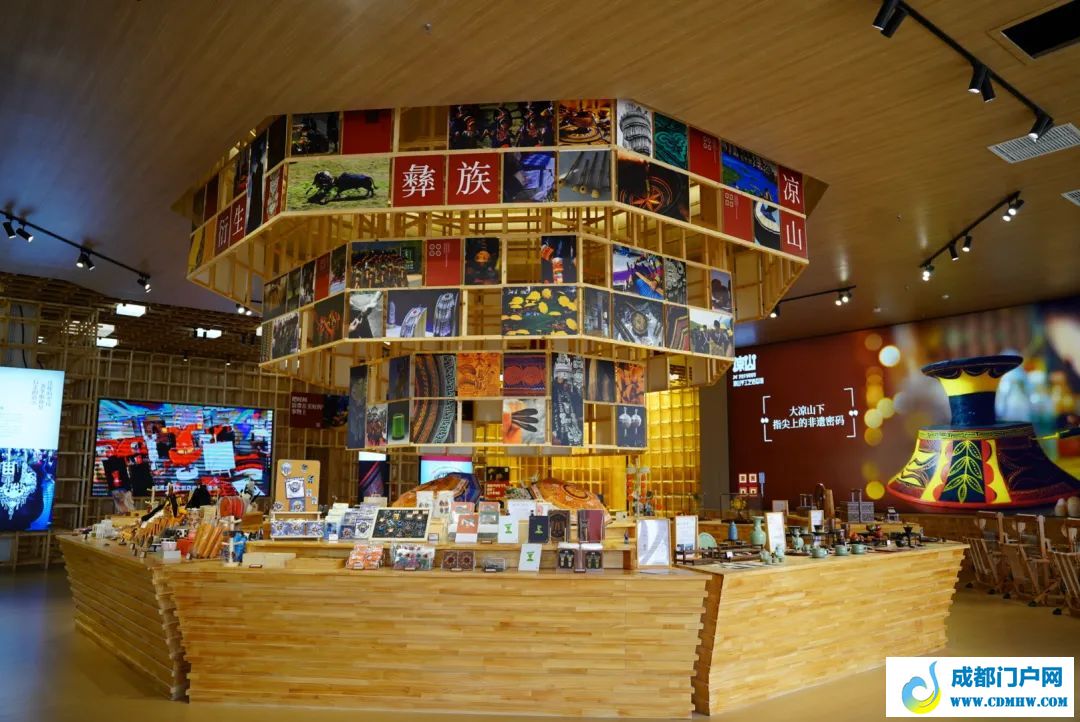

东西部协作的凉山手工艺活态馆扎根螺髻山下,融合宁波开放基因与凉山本土风情。

国家级传承人现场献艺,“寻味团”慕名探访,互动间让非遗魅力直抵人心。凉山非遗更主动走出大山,从央视舞台到国际展会,从火把节狂欢到外地文旅展演,用“以文促旅、以旅彰文”的方式,把凉山的故事讲给世界听。

如今的凉山非遗,早已不再是镜头里的短暂惊艳,而是浸润时光的温柔力量——既守得住千百年沉淀的传统根脉,也跟得上日新月异的时代脚步;既以“指尖经济”温暖着一方百姓的生活,也以文化自信惊艳着世界。这份力量,藏在匠人指尖的执着坚守里,藏在传统与现代的创新融合里,更藏在凉山对文化最深沉、最绵长的热爱里。